1. 从娱乐到争议:恶搞视频的流量密码

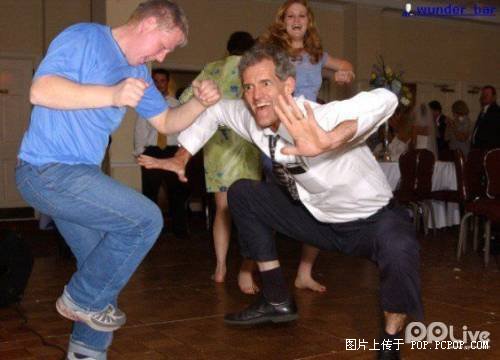

这类视频的核心吸引力在于"冲突感":残疾人身份天然引发公众的同情与包容,而博主刻意制造的"出格行为"(如突然站起行走、扔掉拐杖跳舞)则形成强烈反差。例如,某YouTube博主伪装成盲人撞翻超市货架,拍摄路人从震惊到愤怒的全过程,单条视频播放量超2000万。

这种"幽默"的代价是什么?当恶搞对象从朋友转向陌生公众,且涉及弱势群体标签时,视频已从无害玩笑升级为对他人善意与隐私的消费。

2. 伦理红线:谁在为"笑果"买单?

表面看,这类视频似乎只是"无伤大雅的整蛊",但深层次问题不容忽视:

- 对残疾人群体的刻板化:通过夸张表演强化"残疾人=需要怜悯"的偏见,甚至可能被模仿者用于骗取同情(如假乞丐事件)。

- 对参与者知情权的剥夺:路人成为"工具人",其真实反应被剪辑成笑料,却无法主张肖像权或拒绝被传播。

- 平台算法的推波助澜:越是争议性内容越容易获得推荐,形成"越界—流量—模仿"的恶性循环。

3. 行业反思:娱乐的底线在哪里?

部分博主开始尝试"改良版"恶搞:在视频结尾说明公益目的,或向被戏弄者道歉补偿。但这类补救是否足够?相较于纯粹博眼球的内容,真正有价值的社会实验应具备:

- 明确的伦理审查:如提前征得参与者同意,或确保不伤害特定群体尊严。

- 正向价值输出:例如测试社会对残疾人的援助意识,而非单纯制造尴尬场面。

4. 资深评论人观点

- @文化观察者Lee:"这类视频反映了流量至上的创作异化——当‘震惊值’成为唯一标准,内容必然滑向道德灰色地带。"

- @社会心理学家Mia:"恶搞者享受的是‘权力快感’:通过操控他人情绪获得优越感,这与校园霸凌的底层逻辑相似。"

- @残障权益倡导者Alex:"拿残疾当笑料是文明社会的退步。真正的幽默从不以弱势群体的痛苦为代价。"

当"老外扮残疾人恶搞"从个别案例演变为一种内容趋势时,我们或许该问:娱乐的边界是否该由流量定义?下一个被消费的群体又会是谁?点击"关闭"按钮很容易,但思考如何构建更负责任的内容生态,才是每个观众与创作者的必修课。

"恶搞"的边界:当老外扮残疾人视频触碰社会敏感神经

近年来,一种以"老外扮残疾人恶搞路人反应"为主题的视频在海外社交平台悄然走红。这类内容通常由外国博主伪装成肢体残疾者(如坐轮椅、拄拐杖),通过夸张的表演或突发行为测试路人的同情心与道德底线,最终以"反转"揭露恶搞真相。尽管这类视频常以"幽默""社会实验"为标签,但其背后的伦理争议、创作动机与社会影响,却值得深入探讨。

相关问答